保元の乱において敗戦の将となり、無残にも我が子義朝の手により処刑されるという末路は、今さら説明の必要もないほどにつとに有名ですが、思えばこの為義ほど生涯に渡り悲劇に見舞われ続けた人物もいないかもしれません。

永長元年(1096)、源義家の二男 義親 の六男として生まれた為義は、父義親が対馬国司となり任地に赴いたため、幼少の頃より祖父の義家の許で養育されていたと見られます。

ここで少し義親について触れておくと、義家の二男ながら、長兄の義宗が早世したことから義家の後継者の地位に昇格し、若くして 従五位上左兵衛尉 にも任じられていました。が、稀代の武人八幡太郎義家の嫡子らしく、才気煥発にして武勇に優れる反面、その気性は極めて荒く、粗暴な振る舞いの多い問題児でもあったようです。

康和元年(1099)、為義4歳の頃に対馬守として赴任し、その奔放さにもいっそう拍車のかかった義親は、京に送る官物を滞らせるなどの乱行の末、康和3年(1101)年7月には追討令まで出され、ついにお尋ね者となります。

それでも西海の果ての地ということもあって、追討は遅々として進まないうちに数年が経ち、やがて業を煮やした朝廷は、あろうことか実父の義家自身に義親を追討せよとの非情な命を下します。

我が子を取るか、勅命を取るか……。

国内最大の軍事力を有する武将であったがために、苦渋の選択を迫られることになった義家でしたが、老齢の上にこれらの心労も重なったゆえか、ついには病に倒れ、結局追討軍の派遣を決行しないまま嘉承元年(1106)7月に68歳のその波乱にとんだ生涯に幕を閉じることになります。

こうして義家自らの死をもって一族相剋の悲劇はひとまず回避された形なりましたが、しかし、代って追討に乗り出した 平正盛 によって嘉承3年(1108)1月に義親は討ち取られ、これが平家躍進の原点にもなったのですから、皮肉なめぐり合わせというより他ありません。

それはともかく、義家は自らの死に当たり、次なる後継者に四男の 義忠 を定め、なおかつ、その後嗣に孫の為義を指名したと言います。

事実上、義忠自身の実子への相続を認めないこの遺言は、義家があくまでも為義に嫡流を継がせたい意向を持ち、義忠はその為義が成人するまでの中継ぎでしかなかったことを示すものと思われますが、義家がそこまで為義にこだわった理由は定かでなく、あるいはこれも父親との縁薄く、幼児期よりそば近くでつぶさにその成長を見守ってきた愛孫に対する、憐憫の情のなせる業だったのでしょうか。

かくして、仮つき(?)ながら源家の棟梁となった義忠でしたが、その彼の時代もまた、あまりにあっけなく終りを告げることになります。

わずか1年後の天仁2年(1109)2月3日、突如として義忠は何者かに襲われ、命を落とすという事件が発生。程なくこれが叔父の 賀茂次郎義綱(義家の次弟)の一族の陰謀によるものと断定され、直ちに義綱追討の命が下されることになります。

そして、義家の遺言どおり新たに棟梁の座に就いた14歳の為義は、これを受けて逃亡を図った義綱一族を追って近江国甲賀へと出陣。しかし、これは後に発覚することですが、暗殺事件の真相は、もう一人叔父 新羅三郎義光(義家の三弟)の謀略だったらしく、いわば、無実の罪をきせられた義綱に端から戦意はなく、ほとんど無抵抗のまま投降し、その子息達もそれぞれ自害して……と、およそ合戦らしい戦闘もないまま事態は収束を迎えることになります。

とまあ、あらましを見るとほとんどタナボタに近い勝利ながら、この功により為義は 左衛門尉 に任じられたのでした。

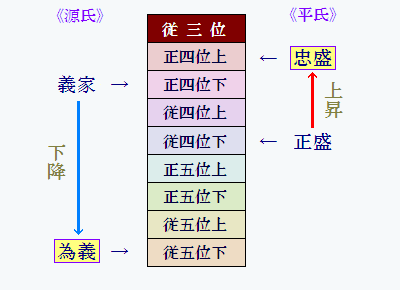

左衛門尉は 従六位 に相当する役職で武門で、なおかつ14歳という年齢を考えれば破格の恩賞と言えますが、同職には為義より1年早い天仁元年(1108)に 平忠盛 も補任されています。

源為義と平忠盛は実はともに永長元年(1096)生まれの同い年。若干、為義に出遅れの感はあるものの、この時点では終生のライバルともいうべき両者の間には、さほど大きな差はなかったと言えましょう。

ところが、これ以降は忠盛が仁平3年(1153)に58歳で亡くなった時に正四位上と、公卿(三位以上)に後一歩という所まで昇り詰めていたのに対し、為義は保元の乱で斬首された時点でなお従五位下と、その差は7階級にまで広がってしまいます。しかも、それ以前にまでさかのぼり為義の祖父義家が正四位下、忠盛の父正盛が従四位下であったことも考慮すると、為義一代の間の平氏の大躍進と源氏の凋落ぶりには、単なる7階級の格差以上の、尋常ではない何か意図的なものも感じられます。

当時の「源氏」「平氏」の二大武門の勢力関係――その変遷の裏側では、実は 院政 の存在が色濃い影響を与えていました。

上皇・法皇による院政は、平安時代を長らく華やかに彩った摂関政治が衰退する中で、初めて登場しえた新しい政治形態で、裏を返すと摂関家の勢力が盛り返せば、再び取って代わられる可能性も十分に考えられる、一種 不安定な要素もはらんでいました。

その院政の事実上の始まりである 白河天皇 の退位が「後三年の役」の終結する前年の応徳3年(1086)。

政界の勢力地図が一気に塗り替えられるほどの大変革が起きようとしていたこの時期に、源氏が天下にその武名を存分に轟かせ、まさに絶頂期を迎えていたことが、そもそものつまずきの元だったのかもしれません。

元々 源氏は父祖の代から摂関家に臣従し、その立場を利用してのし上がって来たようなものでしたから、摂関家の勢力を削ぐことに執念を燃やす院政の側からすると、その家人の源氏が力をつけるなど好ましいことであろうはずはなく、おまけに義家の名声の高まりと共に、地方の地主から田畑の寄進も相次ぎ、一躍 有力荘園領主の仲間入りをしようかという勢いを見せられれば、これを不快に思い抑圧しようとするのも自然の成り行きでした。

「後三年の役」が終結した際に論功行賞が行われなかったのも恐らくはその一環で、結局、自腹を切って家人達の労に報いるより他なかった源氏は、以後 衰勢の一途をたどることになります。

そして、こうした白河院政の源氏抑圧策の隙を突いて、逆に急激に台頭してきたのが平氏でした。

摂関家が「源氏」の武力を頼みとするなら……と、院政側も第二の武門「平氏」を引き立てるようになり、平正盛の名を一躍知らしめたあの義親追討劇も、もしかすると、白河院と正盛の悪巧みによるでっちあげだったのではないか?と見る向きも当時から既にあったようです。

というのも、それまで大した武功もなかった正盛に、あの八幡太郎義家の子で、既に剛勇の将として名を馳せていた義親がかくも簡単に討ち取られようとは誰もが容易に想像できず、そうした疑惑が後に義親生存説をも生み出し、実際に「我こそが義親なり!」と称する者も再三にわたり出没することになります。

その自称「義親」の中の一人には、白河院と少なからず確執もあった孫の 鳥羽院 の命により、摂関家の長老 藤原忠実 の宇治の別荘「富家殿」に匿われていた……などという興味深い逸話も残されており、そもそもの義親追討の原因である乱行自体が、白河院の側近中の側近 大江匡房 の告発により明るみになっていることも考え合わせると、全てが院政当局の姦計であった可能性も否定できず、仮にそうであったとして、その罠にまんまと嵌った源氏に、もはや明るい未来などありえなかったのかもしれません。

少し話が横にそれてしまいましたが、14歳で左衛門尉に任じられまずは順調な船出と思われた為義の出仕生活でしたが、その後はパタリと凪に見舞われ、昇進というものとはまるで無縁の時代に突入します。

この間、僧兵の強訴を撃退しても、京を荒らし回る群盗を捕縛しても、その功は一向に評価されず、また、曽祖父頼義や祖父義家にゆかりの「伊予守」や「陸奥守」あるいは「鎮守府将軍」の拝命を折に触れて朝廷に願い出てみるものの、それも毎度もっともらしい理由をつけて却下される始末で……。

並の人間であれば、とうに匙を投げて「あとは野となれ山となれ……」と自暴自棄にも陥る所でしょうが、そこは源家の棟梁の悲しさ。一族家人を路頭に迷わすわけにはいかない責任感もあって、ひたすら摂関家への奉仕に勤しみ、その引き立てに一縷の望みをかけますが、そうした摂関家への忠誠こそが出世の妨げとなっている元凶とも気づかぬまま、30年余りにも及ぶ長い歳月が無為に過ぎて行くこととなります。

とまあ、このまま彼の生涯が終わっていれば「源為義」という名が後世に残ることもなければ、あるいは、頼朝や義経が歴史の表舞台に現れることもなかったのかもしれませんが、そこは運命のいたずらか、はたまた生まれついての宿業か……、出会ってはいけない人に出会ってしまったのですね。

康治2年(1143)、為義は 藤原頼長 の許へ初めて参上しました。

頼長は為義がこれまで臣従してきた 藤原忠実 の末子で、学識豊かな切れ者として知られ、幼い頃より父忠実に溺愛された上に、鳥羽院の寵愛も厚く……と将来性この上なしの有望株。しかも、当時摂政の座にあった兄の忠通には跡継ぎの男子がなかったことからその養子になっており、いずれ忠通に代わり氏長者となるのも時間の問題……という具合でしたから、その頼長と新たに主従の契りを結んだことで、齢50歳を目前にしてようやく遅まきながら、為義にも束の間の春がめぐってくることになります。

まずは、3年後の年久安2(1146)1月、左衛門大尉 に還任。

「還任」とは元の職に復帰することで、つまりは14歳の時に任官した唯一の職である左衛門尉も、一時的にせよ罷免されていたことを意味します。しかし、その罷免がいつどのような理由で行われたか……、残念ながらそれを明らかにする史料は残っていませんが、思い当たるとすれば白河院の逆鱗に触れ、忠実が隠居に追い込まれたことに何らかの因果関係があるかもしれません。

それはともかく、再び左衛門大尉に返り咲いた為義には、さらに 検非違使 への任官という吉事も待ち受けていました。

検非違使というのは京の治安維持に当たり、なおかつ罪人の裁きも行う今でいう所の「警察」と「裁判所」が一つになったような機関で、有事の際には麾下の兵を自由に動かす権限をも付与された武門には打ってつけの花形ポストでした。

が、しかし……、昇進と名のつくものにそっぽを向かれ続けて30年余。既に、老境の域にもさしかかろうかという為義に、果たして何の思惑もなしにこんなおいしいポストを頼長が用意してくれるものか……(美味い話には必ず裏がある?)。

さらに4年の月日が流れ久安6年(1150)9月26日。この日、前代未聞のある事件が起きます。

その舞台は摂関家の本邸「東三条殿」。

為義の率いる軍兵が、周辺の警護に当たる物々しさの中、甲冑姿の為義らを従えた忠実が忠通との義絶を高らかに宣言し、藤原氏の「氏長者」の表徴「朱器大盤」を頼長に与えたと言います。

摂関の後継をめぐる争いに端を発した父子対立の成れの果て―。

長年、世子に恵まれなかった忠通に待望の男子が生まれたことから状況が一変。忠通は頼長に関白の座を譲ることに難色を示し、これに焦れた忠実がとりあえず自らの力の及ぶ範囲内にある「氏長者」を頼長に継承させるという力ずくの暴挙に出たわけですが、それも源氏の武力を背景にすればこそ成し得た綿密、かつ用意周到な計略でした。そして、言うなれば こういう時のために わざわざ為義を検非違使に任じておいたのではないか?という疑い。

博学の人だからこそ、頼長が合法的に兵を動かすことのできる方法を探ったであろうことは容易に推察でき、そのためにどうしても、あらかじめ為義を検非違使に任じておく必要があった ―― そこには万一 忠通が奪回の挙に出た場合の対処ももちろん想定していたのでしょう。

結局 忠通は反撃こそしなかったものの関白の職は手放そうとはせず、忠実は忠通より奪った荘園を鳥羽院に献上するなどして頼長の関白就任を強く働きかけますが、摂関家の内訌は院政の強化に好都合でもあることから、当の鳥羽院はしばらくこれを静観。

翌年に入りようやく頼長に 内覧 の宣旨が下ると、ここに事実上、二人の摂関が並立することになり、官人最高位に就く 関白 忠通 と 藤氏長者 頼長 のいずれに従うかで朝廷内部は真っ二つに分裂し、その元となる事件に大きく関わった為義の命運もまた、もはや頼長の浮沈と切り離して考えることはできなくなります。

為義には多くの男子がいますが、まずは長子の 義朝 から。

『尊卑分脉』などによると母は淡路守藤原忠清女とありますが、遠くさかのぼれば摂関家の血筋ながら所詮は庶流で、その当時 平氏の家臣になっていた者の娘と言いますから、源家の棟梁の嫡妻にはいささか似つかわしくない相手と見る向きもあります。

源氏と平氏が両者相競う立場にあって、平氏の娘ならいざ知らずその家臣の娘を妻に迎えなくてはならなかった(他に来てがなかった?)為義の心中やいかばかりか……。

立身のためなら意気盛んな平氏にも擦り寄る……、そんな形振り構わぬ行動に出たのかもしれませんが、その苦心もついには実を結ぶことはなく……。

義朝については、一般に幼少の頃より東国で生い育ったと知られていますが、これには為義にすれば屈辱の証ともいうべき子を日々目の当たりにする苦痛から逃れたいがために「あえて遠ざけたのではないか?」とする説もあります。

確かに自分の跡を継がせるつもりであれば、まずは京にあって公家社会の遊泳術を身に付けさせることに重きを置くのが自然なようにも思われますし、実際、次弟の 義賢 は早くから宮仕えして、東宮坊の授刀舎人の長(帯刀先生)に任じられており、さらに父為義が藤原頼長に初参した康治2年(1143)頃には、頼長の能登国の荘園の管理も委ねられていたと言いますから、これは世間的にも、義賢が為義の後継者として認知されていたことを意味するものと受け取ることもでき、後の展開を見ればそれがより真相に近いように思われます。

しかし、為義の真意はともかく、義朝を東国に配したことは後の世から見れば適材適所、源氏の家勢挽回には願ってもない良策であったと言えなくもありません。

というのも、京での凋落に比例するように、この当時の東国における源氏の威光もまた曽祖父義家の代を頂点として衰退の一途をたどっており、かつては義家流の傘下にあった諸将も次々と離れて行き、ある者は自立を図り、ある者は新羅三郎義光流の 佐竹党 や義家の三男義国流の 新田氏・足利氏 などの源氏庶流の傘下に入ったり……と戦国時代ばりの群雄割拠の様相を呈していました。

そんな風雲急を告げる東国にあって、義朝は相模・上総と江戸湾を挟んだ領域を握る 三浦党 の庇護の許で養育されたらしく、成長して後は以前のような源氏の勢威を回復するべくその地盤固めに乗り出し、持ち前の武勇と知略をもって 千葉氏(下総国)、大庭氏(相模国)など有力武将を次々と麾下に収め、瞬く間に、南関東をほぼ手中にしたと言います。

そして、こうした目覚しい成果を引っさげて義朝が意気揚々と上洛してきたのは久安元年(1145)頃と見られますが、東育ちと京育ちでは水と油、義朝と義賢以下の異腹の弟達が互いになじめず、疎遠になるのは致し方ない所ながら、実父の為義すらも長く離れ離れにあった我が子に対しことのほか冷淡で、目に見えない壁が立ちはだかる両者の間には、絶えず不仲の噂がつきまとうようになり、さらに、義朝が鳥羽院その人に直に仕えるようになったことがさらにこれを助長させます。

京の政界から離れた所に身を置いていた義朝には、むしろ源氏が不遇に喘ぐ真の理由も容易に読み取ることができ、その元凶とも言うべき鳥羽院政の中枢にすすんで入り込むことで、平氏に二歩も三歩も遅れを取っている源氏の家勢の回復を目指そうとしたのでしょう。

そして、その目論見通り、義朝は順調な昇進を重ねて行くことになりますが、そうなると面白くないのは義賢以下の京組の弟達。とりわけ嫡男気どりでいた義賢はいつしか自分を追い越した義朝に対してひとかたならぬ憤懣を抱き、やがて、無骨な異母兄の重用される理由が東国に擁する武力にあると察すると、自らも義朝に匹敵する武力を蓄えるべく関東へ下る決意を固めます。

これには三弟 義広 も同調して二人は仲良く東国へ向かいますが、一旦は地に堕ちたはずの「源氏」のブランドも義朝の武威により再びその地位を回復しており、かの「義朝の弟」と聞くだけで恐れをなす者もいたとか、いないとか……。加えて東宮に仕える「帯刀先生」という肩書きにもかなりの威力があったのかもしれません。

とまあ、そんなこんなでまず上野国に本拠を置いた義賢は東進して下野国も押さえ、常陸国に本拠を置く義広との連携で短期間の内に北関東を掌中におさめます。その勢いを駆って今度は南に向かい武蔵国へ進出。義朝の麾下にある武蔵秩父党の 畠山重忠 や 長井斉藤別当実盛 らをも味方に引き入れると、やがて武蔵国大蔵に館を構えここに拠点を移します。

|

急速な勢いで鎌倉に本拠を置く義朝の勢力圏をも脅かす所まで触手を伸ばしてきた義賢に対し、上洛した義朝の留守を預かるのは長男の 義平。後に「悪源太」の異名を得るこの若き勇将が彼らの不穏な動きを見逃すはずがありません。

久寿2年(1155)8月16日、義平は 武蔵大蔵館 を急襲し、不意をつかれた義賢は抵抗する間もなくこの甥に討ち取られます。そして、この時、同じ館内にいて辛くも逃れた義賢の二男駒王丸こそが後の朝日将軍 木曽義仲。後年 平家打倒の志の許、激しく覇を競い合うことになる頼朝・義経兄弟は義平の異母弟……ということで、思えば彼らの因果もまたこの時から既に始まっていたのでした。

さて「義賢討たれる」の報は京の為義の許にもすぐさまもたらされましたが、愛息の非業の最期に愕然としつつも、為義にはその悲嘆にくれる暇も与えられませんでした。

生前から義賢と兄弟仲が良く、父子の契りを交わしていたともいわれる四男 頼賢 が義賢の仇を討つべく東国へ下向し、これに対して義朝に「頼賢を追討せよ」との鳥羽上皇の密命が下ります。恐らくこれも源氏の内紛を煽り、その勢力を弱めようとの意図によるものだったのでしょう。

なおも繰り返されようとする一族相剋の悲劇を前に、為義はいったいどうしたのか……。

時は前後しますが、この1年前の久寿元年(1154)11月26日、為義はまたも解官の処分を受けています。理由は八男の 為朝 の鎮西での乱行の責任を負ってのものでしたが、59歳という老齢に達していたこともあってこれを機に嫡男の義朝に家督を譲り、隠棲生活に入っていました。

そこへ突如として巻き起こされた源氏一門の存亡にも関わる重大な騒動。

大局的にその結果だけを見れば、義朝は京を一歩も動かず、義広も常陸国に引き籠もり、程なく当の頼賢も密かに帰京して…… と、何ということなく平穏を取り戻したようですが、その影では為義の必死の働きかけがあったであろうことは想像がつきますし、一時の怒りに駆られた頼賢はともかく、義朝には鳥羽院の姦計に察するものもあったでしょう。

しかし、とりあえずの危機は脱したものの、父子・兄弟の関係共に根本的には何の解決にも至ってはおらず、絶えず一触即発の危機にあったと言っても過言ではありませんでした。

かくして源氏が血で血を洗う凄まじい兄弟喧嘩に明け暮れていた同じ頃、もう一つの兄弟対立もまた決定的な局面を迎えます。

義賢が討たれる少し前の久寿2年(1155)7月23日に近衛天皇が17歳の若さで崩御し、その翌日には兄の雅仁親王が践祚して後白河天皇に。誰もが予想し得なかった大番狂わせの皇位継承劇は左大臣頼長を失脚に陥れ、その麾下にある為義もまた運命共同体、一路 破滅への道を突き進むこととなります。

そして、その1年後の保元元年(1156)7月2日に鳥羽法皇が崩御するに及び、ついに 保元の乱 が勃発!

当初、為義は隠居の身であることを理由に崇徳上皇方への参陣を辞退していたと言います。

既に家督は嫡男義朝に譲り渡しており、源氏の兵力の大半を握る義朝がいち早く後白河天皇側へついたとあれば、もはや勝ち目のない戦であることは明白で、これに加わる無意味も悟っていたことでしょう。

しかし、頼長から再三再四寄せられる要請にはとうとう拒みきれず、やむなく頼賢以下の子息らを引き連れ上皇方に身を投じることとなりますが、この時、源家相伝の由緒ある鎧(一般には「源太産衣」ですが、他に「八龍」の説も)を義朝の許へ密かに届けさせたと伝えられています。

本来 家督を譲った時点で引き継がれてしかるべき品をなお手許に置き続けていたのは、長年に渡る父子の確執のゆえであったものと推測されますが、いよいよ敗北を悟った時に、

「源氏の将来を託すべきは義朝しかいない……」

為義は全ての恩讐を越えて、その心境に至ったのかもしれません。

この後の合戦の経過については『保元物語』に詳しく、多勢に無勢にあっては、唯一の起死回生の策とも思われた「夜襲」を南都よりの援軍を当てにした頼長の悠長さの前に一蹴され、逆に義朝の献策した「夜襲」「白河殿焼き打ち」を決行した天皇方の先制攻撃の前に脆くも敗れ去ったことなど、今さらここで述べる必要もないでしょう。

激戦のただ中からかろうじて危地を脱した為義は、共に上皇方に参じた子息達ともいつとはなしにはぐれてしまいましたが、ともかく東国を目指し落ち延びます。比叡山を越え近江東坂本を経て、琵琶湖東岸の大津の辺から小舟で対岸の箕浦へ渡り……。この間に為義の所在を聞きつけた頼賢以下の子息達が三々五々駆けつけて来ますが、それは同時に京の天皇方にも知られる所となります。

|

程なく「為義追捕」の令が下り、義朝はかつての義家と同様に「忠を取るか……、肉親の情を取るか……」の苦しい選択を迫られますが、ことが「勅命」である以上、君臣としてこれに背くことはできず、やがて「大津の辺にあり」との通報を受けてただちに兵を率いて大津へ向かいます。が、結局 為義を捕えることなく帰京。

やはり義朝とても人の子。心底 実の父を憎みきれるはずもなく「願わくば生き延びてほしい……」。あるいは捕える機会もありながら、あえて見逃したのではないか?という気すらします。

しかし、そんな義朝の心中をよそに為義はついに自首して出る道を選びます。

剛勇の将として知られる為朝などはこのまま東国へ下り、三浦・畠山・小山田らの有力武将を召し寄せ再起を図ることを強く勧めますが、老躯の身で精神的にもすっかり疲れきっていた為義にもはやそれだけの気力はなく、なおも説得を試みる為朝らの願いも虚しく、為義はその場で出家して「義法房」と名を変えると、子息らとも別れ単身京へと向かいます。

さてもその胸中に去来するものは……。

『保元物語』は「平清盛が自分の軍功に換えてもと叔父の平忠正父子の助命を願い出た」という噂を耳にした為義が、義朝もまた自分の助命を「願い出てくれるに違いない」との期待をかけて投降したと伝えます。

けれども清盛が忠正らの処刑を断行したことからその途も失われ、ただ勅命のままに半ば騙まし討ちの挙に出た義朝に対し、その最期に為義が恨み言を吐いたとも……。

しかし、これまでの生涯を振り返ってみるに、そんな希望的観測がまかり通るはずのないことは、他の誰でもない為義自身が一番よく知っていたのではないでしょうか。

いかに不遇をかこち、情けなく惨めな思いに苛まれようと、為義が官人としての道を捨て切れなかったのは、ひとえに祖父義家より託された 源氏 の「家」を次代へ伝え残すため。

そして、今まさに同じ苦悩の淵にいるであろう義朝の立場に自分自身を重ね合わせれば、理由はどうであれ、朝敵に身を落とした者を庇うことがいかに危ういものであるか……。かつての父義親、叔父義綱の末路を振り返るにつけ、為義なりに悟るものもあったのではないかという気がします。

自らの首を義朝に取らせることで源氏の「家」を守り残し、なおかつ、長年に渡る冷淡に過ぎた仕打ちへの償いともなれば……。

世の辛酸を嘗め尽くした男の最期には、これぐらいの美化を加えて思いを馳せてみても許されるのではないでしょうか。

『清和源氏の全家系 3 ―東国源氏の京都進出』(奥富敬之著:新人物往来社)

人物叢書『源義家』 (安田元久著:吉川弘文館)

人物叢書『藤原忠実』(元木泰雄著:吉川弘文館)

人物叢書『藤原頼長』(橋本義彦著:吉川弘文館)